支払いサイトとは、「取引代金の締め日から実際に代金を支払うまでの期間」を指すビジネス用語です。

商取引の現場でよく使われる言葉であるため、ビジネスシーンで経営や経理に関わる方は押さえておくと良いでしょう。

支払いサイトは事業の資金繰りに大きな影響を及ぼします。

特に売り手側の経営では、支払いサイトが長い場合(例:120日サイトの売掛金)において、利益が出ているにもかかわらずキャッシュフローが悪化し資金不足を招く「黒字倒産」のリスクが存在します。

こうしたトラブルを回避するためにも、売り手・買い手の双方のバランスを考慮し、安定して取引ができる支払いサイトを設定しましょう。

また、売り手側のリスクを避けるには、売掛債権(売掛金)を早期に現金化(資金化)するファクタリングを利用するのも一つの手です。

この記事では、支払いサイトの意味や法律による規制といった基礎知識のほか、ファクタリングと支払いサイトの関係などを解説します。

支払いサイトの意味や決め方を正しく理解し、事業を円滑に運営するために役立つ情報をお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。

ファクタリングにおける支払いサイトについて理解するために「ファクタリングとは?」の基礎知識のコラムも併せてご覧ください。

資金調達をお急ぎの方へ

ファクタリングは融資とは異なり、必要資料が少なく最短即日での資金調達が可能です。

また利用者の信用情報や経営状況にかかわらず、売掛金(請求書・注文書)があればお申込みいただけます。

7.1万社以上の豊富な取引実績・専任のオペレーター制度を導入しているビートレーディングだからこそ初めての方も安心してご相談いただけます。

契約まですべてオンラインで完結しますので、 お急ぎの方は「今すぐ審査に進む」からお申し込みください。 「利用を相談する」・調達可能額診断・LINEからご相談も受け付けております。

調達可能額を確認したい方はこちら

LINEで相談を希望の方はこちら

目次

1.支払いサイトとは

売掛金の支払いに関する条件として、支払いサイトは重要な意味を持ちます。

経営や経理に関わる立場であるからには、支払いサイトとは一体何なのかということを正しく理解しておかないと、恥ずかしい思いをすることになってしまいます。

支払いサイトを誤って解釈していると、不利な条件を飲まされてしまうかもしれません。

ここでは、売掛金の支払条件の1つである、支払いサイトの意味や語源を解説します。

1-1.支払いサイトの意味

繰り返しになりますが、支払いサイトは売掛金の支払いに関する条件の一つで、取引代金の締め日から支払日までの期間を意味します。

売掛金の支払条件には他にも請求金額や請求内容、支払方法、振込先、支払期限などがあり、これらは売掛金の支払条件として請求書に記載されます。

支払いサイトは、代金を後払いする商取引の際にセットで使われます。

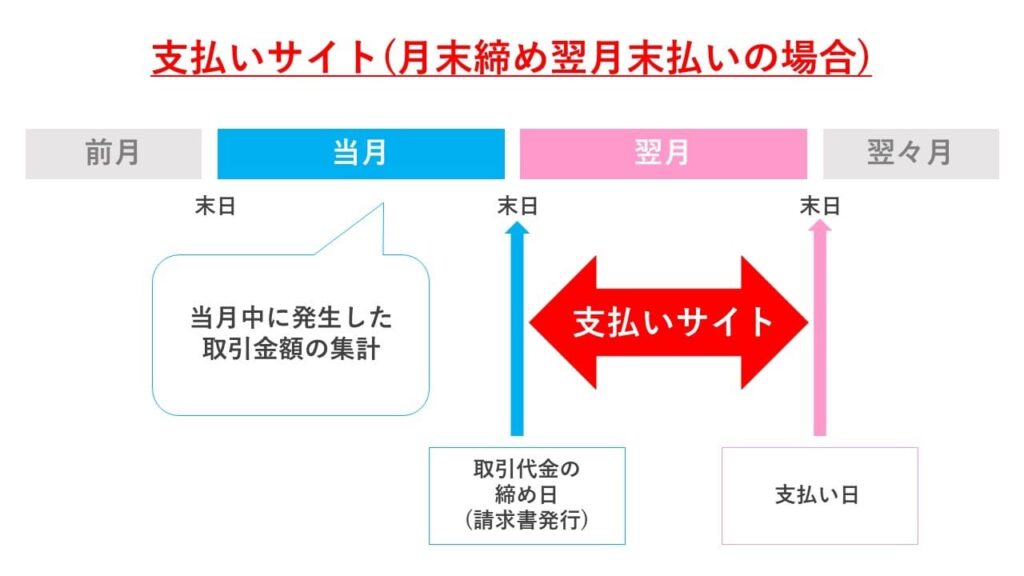

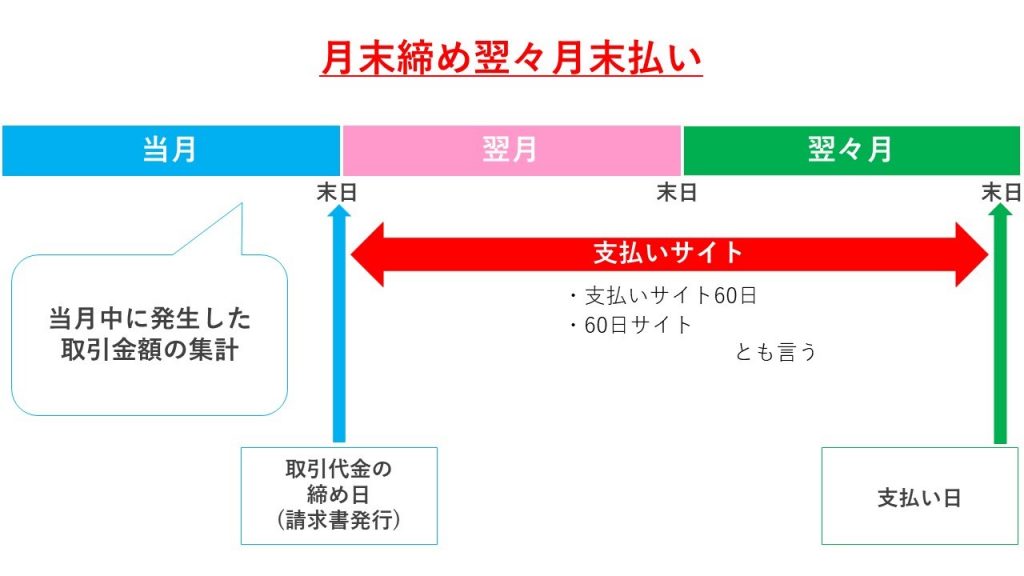

最もよく使われる支払いサイト「月末締め翌月末払い」を例に図説すると、下記のとおりです。

そもそも、なぜ「代金後払いの商取引」の際に「支払いサイト」という言葉がセットで使われるのかというと、単に「精算は後日にしましょう」と取り決めるだけでは、具体的にいつ支払いが行われるかが不明瞭なためです。

そこで、安心して代金後払いの商取引を行うべく、事前に

・取引代金の締め日(例:月末締め など)

・支払日(例:翌月末払い など)

を取り決め、支払いサイトを明確化したうえで取引を進めるという手順がとられるのです。

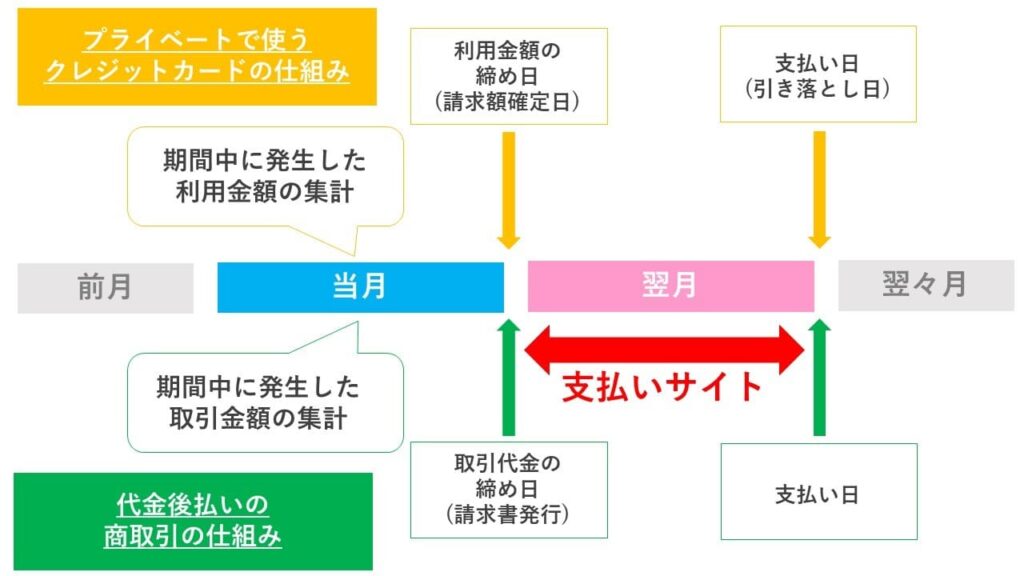

なお、下記のとおり、代金後払いの商取引の仕組みは、プライベートで利用するクレジットカードの仕組みに似ています。

そのため、「クレジットカードの請求金額が確定してから引き落とし日までの期間が、商取引における支払いサイトに当たる」と考えると分かりやすいでしょう。

【POINT】

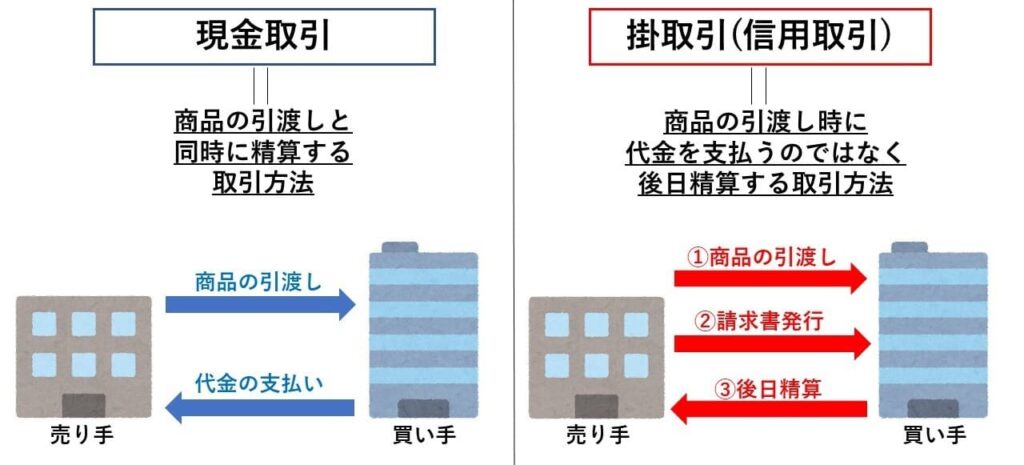

代金後払いの商取引のことを「掛取引(信用取引)」と言います。

下記のとおり、商品の引渡しと同時に精算を行う「現金取引」の対義語にあたる言葉です。

現金取引は、小売業や飲食業における一般的な取引方法。

しかし、

・請求書や領収書などの書類を都度発行しなければならず、手間がかかる

・釣銭など現金を管理する手間がかかる

などのデメリットがあることから、日本の商取引の現場の多くでは、企業間の信頼関係で成り立つ掛取引が習慣的に行われています。

掛取引が習慣的に行われているということは即ち、商取引の場で「支払いサイト」という言葉が多用されているということと同義です。

だからこそ、ビジネスの常識として「支払いサイト」という言葉を正しく理解しておく必要があるのです。

1-2.支払いサイトの語源

ところで、「”支払いサイト”という言葉が、どうして”支払いの期間”という意味になるんだろう?」と疑問に感じたり、分かりにくいと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このような疑問は、支払いサイトの語源を知ることで解消します。

「”サイト”と聞くと、ウェブサイトなどの”サイト(Site)”が思い浮かぶ」という方が大半だと思いますが、支払いサイトの語源は「At sight」という熟語です。

「At sigh」は古くからある貿易用語で、荷為替手形の提示を受けた時点ですぐに輸入者が代金を支払わなければならない「一覧払い」という意味を持っています。

これが、「At 30 Days Sight(荷為替手形提示の30日後に一覧払い)」などといった具合に、期間を表す用例で使われるようになったことが、支払いサイトという言葉の起源となっているのです。

とは言え、「Sight」という英単語は視界・視力・見解などといった意味であり、それ自体に「期間」という意味は無いため、「支払いサイト」という言い回しは日本独自のもの。

英語では以下のような表現になるので、英語での商取引をされる方は覚えておくと良いでしょう。

【支払いサイトの英語表現】

・terms of payment:支払期間

・usance:手形の支払猶予期間

なお、Siteとの混同を避けるため、「支払い債渡(さいと)」という当て字が使われることもあります。

2.支払いサイトの一般的な長さ

取引代金の締め日から実際に代金を支払うまでの期間を指す支払いサイトですが、一般的に、どれくらいの長さに設定されるものなのでしょうか。

事業を行ううえで、売掛先と支払い条件を適切に設定することは、非常に重要です。

支払条件のなかでも、特に支払いサイトは売り手と買い手の資金繰りに大きな影響を与えます。

一般的な支払いサイトの長さは「現金や口座振込で支払われる場合」と「手形で支払われる場合」とで異なり、

・現金や口座振込で支払われる場合→30日~60日

・手形で支払われる場合→30日~120日

で設定されることが多いです。

これから、上記2パターンについて、売掛金の支払条件の1つである支払いサイトについて、それぞれ確認していきましょう。

2-1.現金・口座振込の場合は「30日~60日」

支払いが現金や口座振込で行われる場合、支払いサイトは30日~60日の間で設定されることが一般的です。

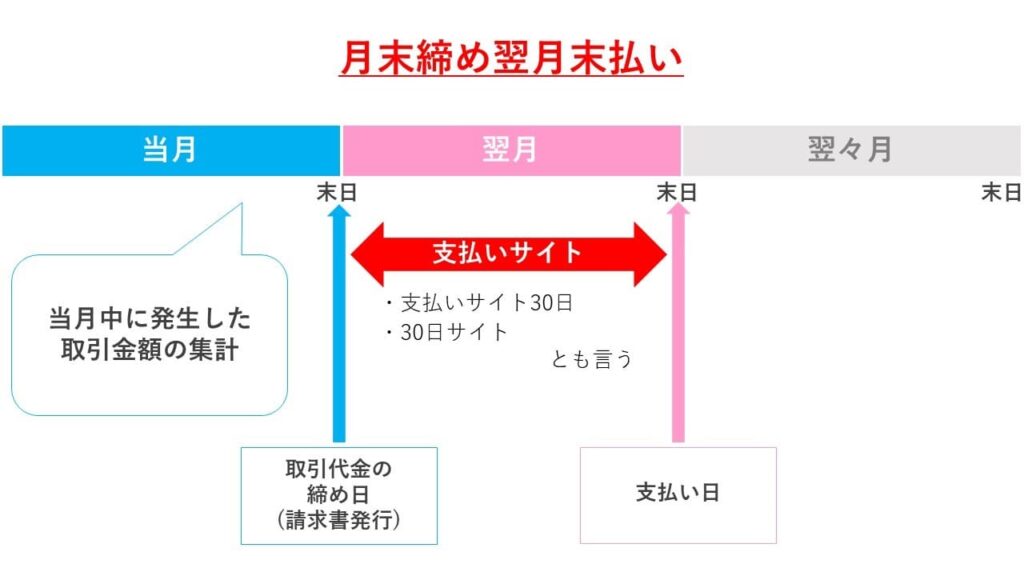

先にも少し触れたとおり、最もよく使われる支払いサイトは「月末締め翌月末払い」。

例えば4月中に取引があったとすると、4月末に取引代金が締められ、5月末に支払いが行われるというものです。

多少の前後はあれど、1か月はほぼ30日なので、「月末締め翌月末払い」の支払いサイトは、

・支払いサイト30日

・30日サイト

などと呼ばれることもあります。

支払条件が記載された請求書には、支払期限が◯年◯月◯日と具体的に指定されます。

たとえ支払いサイトが30日でも、「請求書発行日から30日後」などと記載されることはありません。

支払期限が記載される場所は、一般的に請求書内の上方にある請求金額や振込先などの近くになります。

また、「月末締め翌月末払い」の次によく使われる支払いサイトは「月末締め翌々月末払い」です。

上記の図のとおり、こちらは

・支払いサイト60日

・60日サイト

などとも呼ばれるので、あわせて覚えておきましょう。

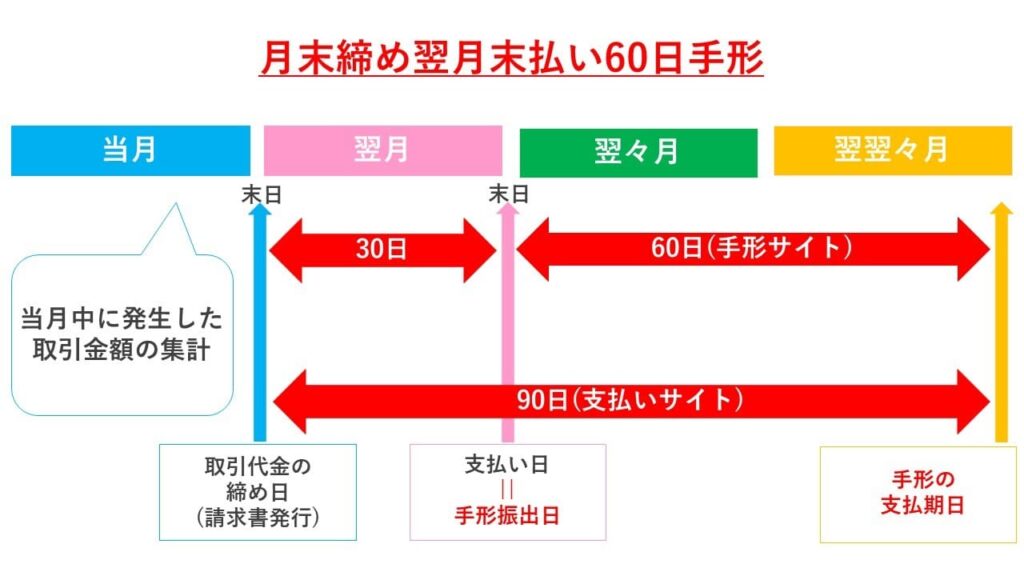

2-2.手形の場合は「30日~120日」

一方、支払いが手形で行われる場合の支払いサイトは、現金や口座振込の場合と比べて長くなる傾向にあり、30日~120日の間で設定されることが一般的です。

長くなる傾向にある理由は、通常の「支払いサイト」の他に「手形サイト」が加わるためです。

手形サイトとは手形の支払条件の1つで、手形が発行される「振出日」から、その手形を現金化(資金化)できるようになる「支払期日」までの期間のことです。

手形の振出日から手形の支払期日までの期間は、振出人と受取人、双方の合意のもと設定されます。

一例として、「月末締め翌月末払い」で、「60日手形(手形サイト=60日の手形)」による支払いが行われた場合を想定した下記の図をご覧ください。

手形は「支払日」にあたる日に振り出されるのが一般的なので、上記の例の場合、まず手形が振り出されるまでに30日かかります。

更にそこから起算して60日の手形サイトが発生するため、支払いサイトの合計は90日と、長めになる訳です。

支払いは現金や口座振込で行われることが多いですが、業種によっては手形で行われることもあるため、このあたりの情報もしっかり頭に入れておきましょう。

3.【買い手向け】支払いサイトを長くする方法

買い手側は、支払いサイトが長いほど資金繰りが安定し、リスク管理につながるため、財務状態を良好に保ちやすくなります。

ここでは、買い手側が支払いサイトを長くする方法を解説します。

3-1.交渉を行う

支払いサイトを長くするために、「翌月末支払いから翌々月末支払いにしてもらえないか」といった形で交渉する方法です。

この場合、「従来よりも取引量を増やす」といったように、売り手側に利益がある取引条件を提示することで交渉が通りやすくなります。

過去の取引において期日通りの支払いを継続的に行ってきた企業であれば、支払能力が交渉の武器となるでしょう。

このほかに、市場における他の売り手の支払いサイトの条件を引き合いに交渉する方法もあります。

ただし、その際は売り手側との取引関係を損なわないよう、伝え方に十分に配慮することが重要です。

また、取引相手が下請業者の場合は、独占禁止法第19条で不公正な取引方法として禁止されている「優越的地位の濫用」と見なされる可能性があるため注意しておきましょう。

3-2.クレジットカードで支払いをする

法人クレジットカード(ビジネスカード)を利用すると、実質的に支払いサイトを長くすることが可能です。

クレジットカード払いでは、締日までの利用額を月単位でまとめて、後日支払う仕組みとなっています。

実際に銀行口座から現金が引き落とされるのは一般的に利用から1か月〜2か月後となるため、結果として支払いのタイミングが先延ばしになります。

クレジットカードの種類によっては、支払期日をさらに長めに設定できるケースもあります。

なお、カード発行時は審査で信用調査が行われることや、カードには利用限度額が設けられていることなどを押さえておきましょう。

3-3.分割払いをする

分割払いを選択することで、支払いサイトを長くする方法もあります。

例えば「初回40%、翌月30%、翌々月30%」といった形で支払計画を立てると、実質的な支払猶予を実現できるでしょう。

売り手側にとっても、早期に一部の売上回収ができることから、単なる支払いサイトの延長よりも安心感を得られる可能性があります。

4.【売り手向け】支払いサイトを短くする方法

売り手側は支払いサイトを短くすることで、早期の売上回収が可能となり、資金ショートのリスクを軽減できます。

ここでは、支払いサイトに課題を感じている売り手側が、短くする方法を解説します。

4-1.交渉を行う

売掛先に支払いサイトを短くできないか交渉を行う方法です。

ただし、交渉を成立させるためには、買い手側のメリットを考慮しなければなりません。

例えば「支払いサイトを短くする代わりに値引きを適用する」といった形で、双方に利益がある条件を提示すると、交渉が通りやすくなるでしょう。

4-2.支払期日のお知らせをする

買い手側からスムーズに売上を回収するために、支払期日の前日にリマインドメールを送信するといった対策を講じましょう。

万が一、支払遅延が発生すると、資金繰りに悪影響を及ぼす可能性があるため、売り手側も未払いの防止に努めることが大切です。

例えば、遅延にともなうペナルティを設定することで、相手方への注意喚起につながるでしょう。

4-3.自動決済を導入する

自動引き落としやクレジットカード決済を導入すると、支払遅延を防ぎやすくなります。

買い手側にとっても、自動決済の導入によって手作業で入金する手間が削減されるため、業務効率化のメリットがもたらされます。

両者の業務効率を高めながら、支払いの遅延による資金繰りの悪化を避けるうえで効果的な方法です。

4-4.既存の支払いサイトを見直す

現行の支払いサイトの契約条件を見直し、新規の契約締結時から支払いサイトを短くする方法です。

信用度の低い顧客の場合は、できるだけ期限を短く設定するなどの対策をしましょう。

特に、過去に支払遅延が発生しているようなケースでは、取引先の滞納や倒産に伴うリスクから自社を守るためにも、支払いサイトの定期的な見直しによる安全性向上を図りましょう。

5.要注意|法律によって支払いサイトの長さが制限されるケース

「一般的な支払いサイトの長さは分かったけれど、それより短かったり長かったりしたらいけないの?」

本記事をここまでお読みになって、このように感じられた方もいらっしゃるでしょう。

結論を申し上げますと、短い分には問題ありませんが(但し、短すぎると手続き等が慌ただしくなるため、最短でも15日程度が無難)、長くすると「下請法」という法律に抵触するケースがあるので注意が必要です。

そこで、

・下請法とは、どのようなケースで適用される法律なのか

・支払いサイトについて、具体的にどのような制限があるのか

をそれぞれ確認していきましょう。

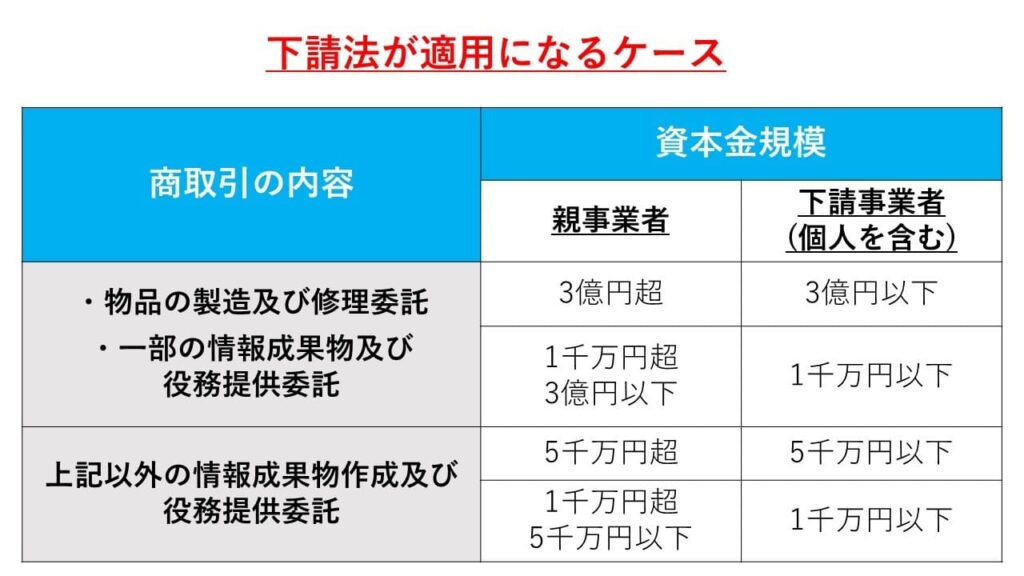

5-1.下請法が適用されるケース=「買い手」と「売り手」に資金格差があるケース

下請法は、「下請代金支払遅延等防止法」の略。

親事業者(買い手)側と下請事業者(売り手)側に資金格差があり、親事業者が経済的に優越した地位にあるときに適用される、下請事業者を守るための法律であり、具体的には下記のようなケースにおいて適用されます。

参考:公正取引委員会

違反すると、

・50万円以下の罰金

・行政処分

・公正取引委員会の立ち入り検査

などといった罰則の対象となる可能性があるため、買い手の立場の場合は「自社よりも小規模な事業者と商取引をする際は、下請法の存在を意識する必要がある」ということを、頭に入れておくようにしましょう。

5-2.下請法における、支払いサイトに関する制限

経済的に立場が弱い下請事業者を守るための法律である下請法。

支払いサイトに関して、具体的にどのような制限があるのか、

・支払いが現金・口座振込で行われる場合に関する制限

・支払いが手形で行われる場合に関する制限

の2パターンに分けてご紹介していきます。

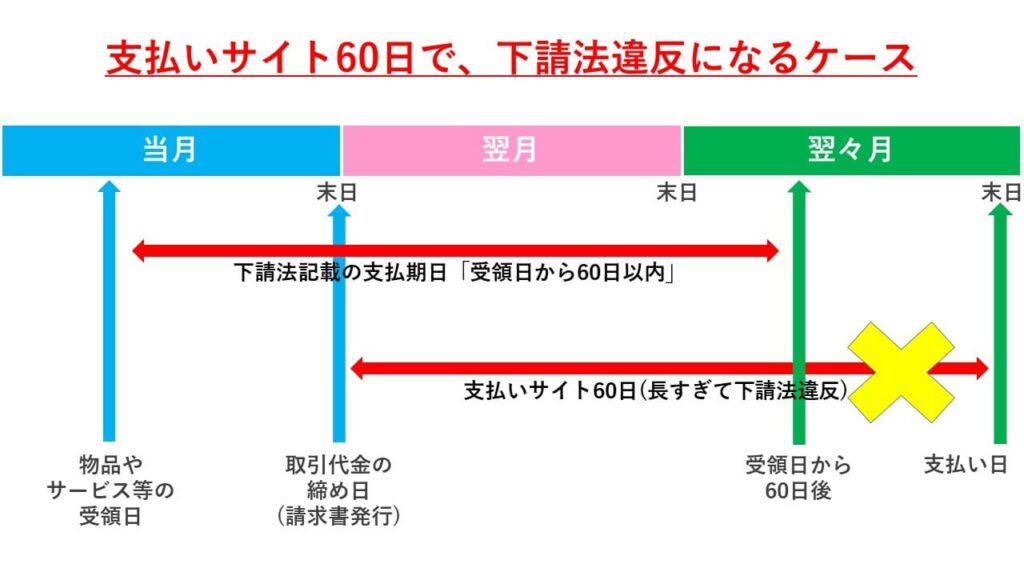

5-2-1.現金・口座振込の場合は「60日以内に支払わないと罰則」

下請法では、支払いが現金・口座振込で行われる場合に関して、「給付(物品やサービス等)を受領した日から起算して60日以内」に支払わなければならないと定められています。

実際の条文の内容は下記のとおりです。

【下請法第2条の2】

下請代金の支払期日は,親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず,親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は,下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して,60日の期間内において,かつ,できる限り短い期間内において,定められなければならない。

出典:公正取引委員会

ここで気を付けなければならないのは、「支払いサイトを60日にすれば良い」のではなく、「物品やサービス等を受領した日から起算して60日以内に支払わなければならない」ということです。

上記のとおり、支払いサイトを60日に設定すると違法になってしまうケースもありますので、注意が必要です。

5-2-2.手形の場合は「手形サイトが長すぎると罰則」

一方、支払いが手形で行われる場合に関しては、「下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形」を決済に用いることを禁止すると定められています。

「割引を受けることが困難であると認められる手形」の具体的な定義は明記されていないのですが、簡潔に言うと手形サイトが長過ぎる手形のことを指し、

・繊維業の場合→手形サイトが90日を超える手形

・その他の業種の場合→手形サイトが120日を超える手形

は下請法違反と解されるのが一般的です。

【下請法4条の2】

親事業者は,下請事業者に対し製造委託等をした場合は,次の各号(役務提供委託をした場合にあつては,第1号を除く。)に掲げる行為をすることによつて,下請事業者の利益を不当に害してはならない。

二 下請代金の支払につき,当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。

出典:公正取引委員会

実際の条文の内容は上記のとおりですので、あわせて確認しておきましょう。

【POINT】

前述のとおり、これまで、下請代金の支払いにかかる手形サイトの上限は120日まで(繊維業では90日まで)認められてきましたが、近年、これを60日に短縮しようとする動きが生じています。

令和3年3月31日、公正取引委員会事務総長及び中小企業庁長官の連名文書により、関係事業者団体に対し、下記の要請が行われました。

・下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60 日以内とすること。

・前記要請内容については、新型コロナウイルス感染症による現下の経済状況を踏まえつつ、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること。

つまり、上記文書が出されてから3年以内(令和6年3月31日)までに、下請法が適用される商取引においては、手形サイトを60日以内に改める必要があるということです。

この点も、忘れずに覚えておきましょう。

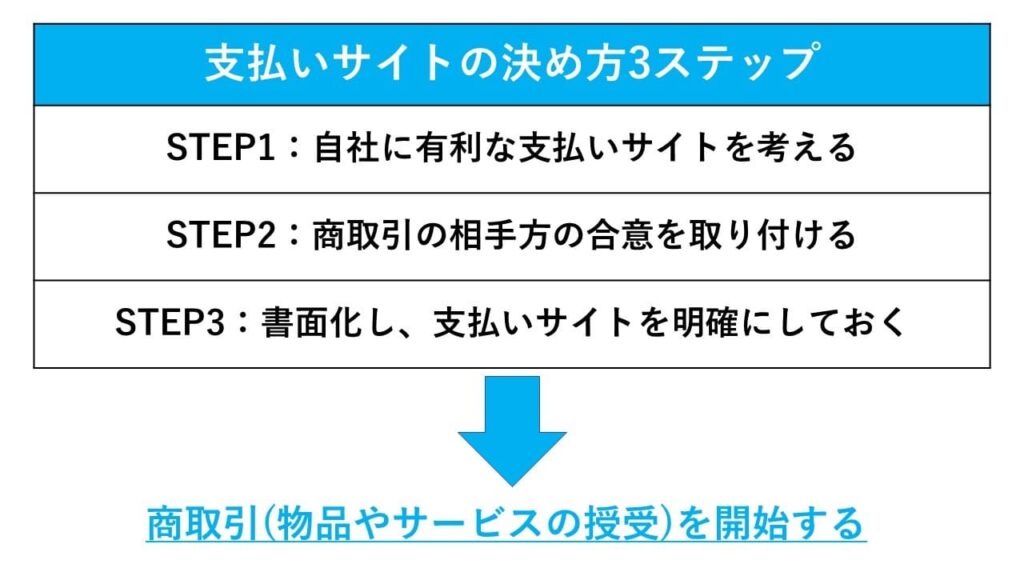

6.支払いサイトの決め方3ステップ

実際の商取引の中で、支払いサイトはどのように決められるものなのでしょうか。

結論から申し上げますと、下記のとおり3つのステップを経て支払いサイトを決め、明確化したうえで商取引を開始するという流れが一般的です。

支払いサイトを決める3つのステップについて、詳細に確認していきましょう。

6-1.STEP1:自社に有利な支払いサイトを考える

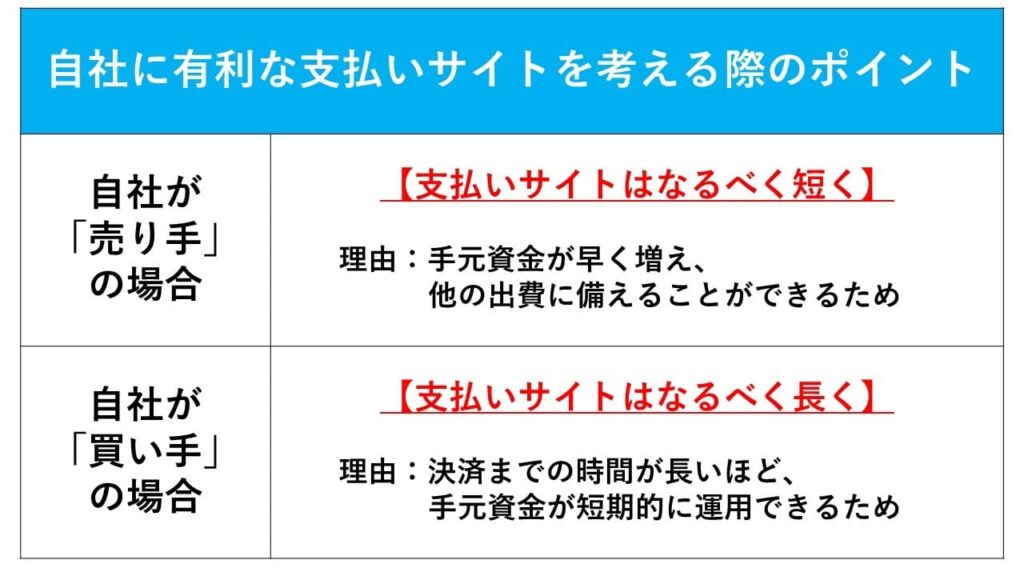

まず、売り手が自社に有利な支払いサイトを考えます。

この際、

・「2.支払いサイトの一般的な長さ」の内容を参考に、常識の範囲内で支払いサイトを考える

・下請法が適用される商取引の場合、「3.要注意|法律によって支払いサイトの長さが制限されるケース」を確認し、違反しないよう配慮する

といったことも重要ですが、何よりも大切なのは「資金繰り」を考慮して支払いサイトを考えることです。

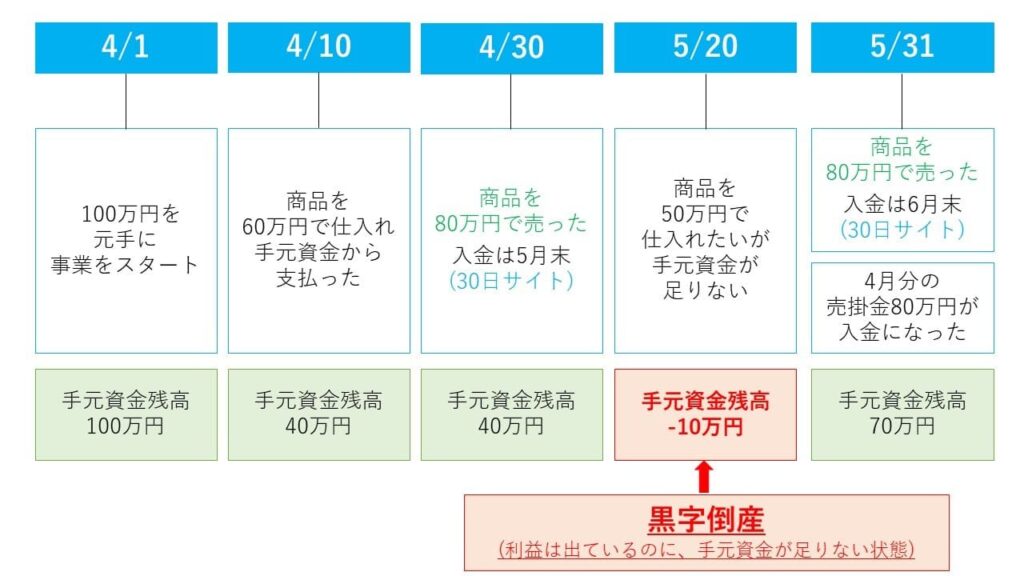

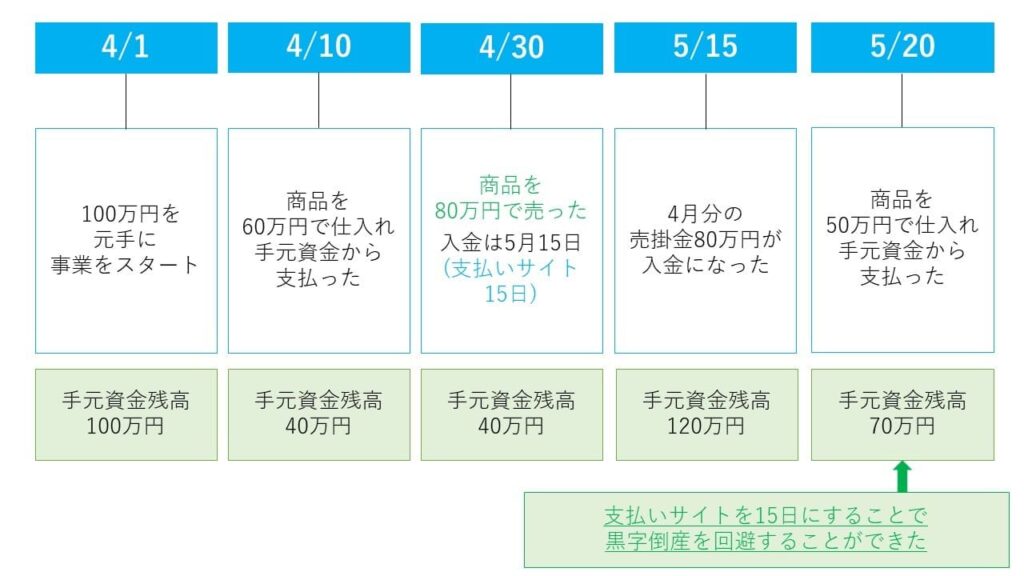

なぜなら、資金繰りを考慮せずに支払いサイトを考えてしまうと、手元の資金が枯渇し、経営が立ち行かなくなるという事態を招きかねないためです。

具体例として、下記のケースをご覧ください。

上記ケースでは、商品を売り上げたことで利益が出ており、帳簿上は黒字の状態であるにも関わらず、5月20日の時点で手元資金が不足してしまっています。

冒頭でも少し触れましたが、このような財務状況を「黒字倒産」と言い、上記ケースにおいて黒字倒産を防ぐには、下記のように、4月30日の売上(売掛金)の支払いサイトを短めの15日に設定するなどし、5月20日までに入金するようにしなければなりませんでした。

こういった事例を見ると、資金繰りを考慮して無理のない支払いサイトを設定する考え方がいかに重要か、お分かりいただけるのではないでしょうか。

一般的には、上記のように、「売り手側はなるべく短く・買い手側はなるべく長く」を意識して支払いサイトを考えると、資金繰りの観点で有利になりやすいですよ。

黒字倒産について詳しくは「黒字倒産とは?5つの原因と回避する方法を分かりやすく解説!」の記事をご覧ください。

6-2.STEP2:商取引の相手方の合意を取り付ける

自社に有利な支払いサイトを考えたら、次は商取引の相手方の合意を取り付けます。

問題無く合意に至れば良いですが、「相手方からも、相手方にとって有利な支払いサイトの提案があった」などの理由で、話がまとまらないケースもあるでしょう。

そういった時、「相手方がそう言うんだから仕方ない」と、相手方の要望を丸呑みしてしまう方も多くいますが、簡単に諦めるのは早いです。

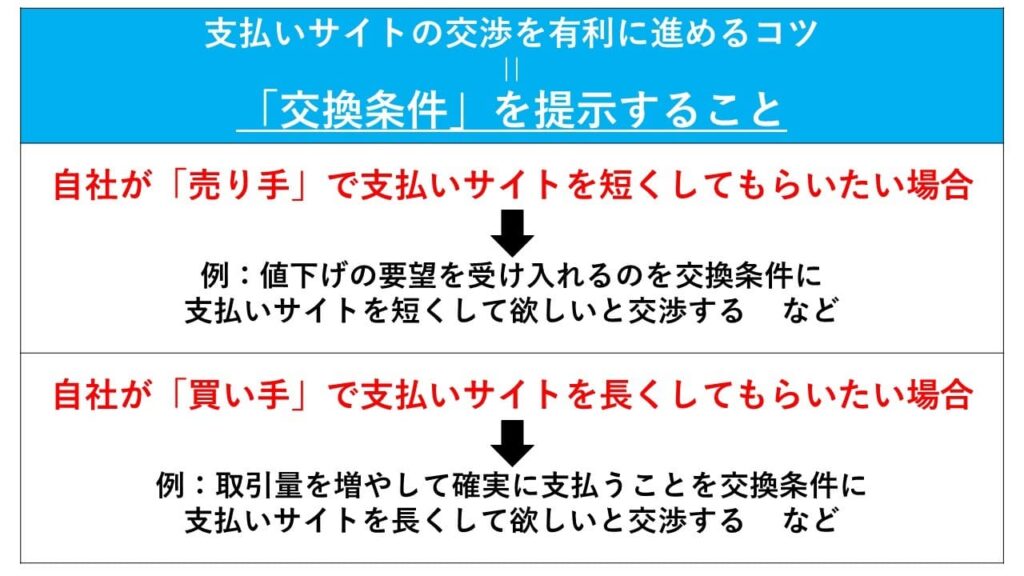

なぜなら、交渉によって自社が希望する支払いサイトに合意してもらえる可能性は十分にあり、その交渉の成功のカギを握るのは「交換条件」です。

上記の例のように、相手方にとって有利な条件と引き換えに支払いサイトの交渉をしてみると、受け入れられる可能性が高くなりますよ。

6-3.STEP3:書面化し、支払いサイトを明確にしておく

双方合意の支払いサイトが決まったら、商取引を開始する前に、支払いサイトを書面化して明確にします。

口約束だけで商取引を開始してしまうと、後々支払いサイトがあやふやになる可能性があり、

・入金が遅れる

・誤った請求が来る

などのトラブルが起きたときに対応できないため、書面化して明確にしておくことは極めて重要です。

最も理想的なのは、契約書を作成して取り交わすという方法です。

相手方が習慣的に口頭で受発注をしているなど、どうしても契約書を作成するまでに至らないケースにおいては、

・取り決めた内容を自分で書面化し、相手方に確認用として送付しておく

・「お取引内容のご確認をお願い致します。」などと記載したメールを送っておく

等の方法をとると良いでしょう。

明確にした取引内容を相互に確認したうえで商取引を開始すること、そして、後から見直せる形に残しておくことが大切だということを覚えておいてください。

7.支払いサイトで悪化した「資金繰り」を改善する方法

ここまでお伝えしたように、既存の支払いサイトの変更は交渉が難航してしまうケースも少なくありません。

また、取引先から「資金繰りや経営が悪化しているのではないか?」と思われ、信用を失ってしまうおそれもあるでしょう。

そんなときは、ファクタリングを利用して支払いサイトを改善するのも一つの手です。

ここでは、ファクタリングによって支払いサイトで悪化した資金繰りを改善する方法をご紹介します。

7-1.ファクタリングを利用する

ファクタリングとは、売掛金をファクタリング会社へ売却することにより、売掛金の支払期日前に現金化(資金化)し支払いサイトを短縮することができるサービスのことを指します。

短期間(最短即日)で売掛金を資金化し、急な出費や他取引における支払いに備えることが可能です。また、売掛金が未回収になるリスクも軽減できます。

・とにかく早急に資金繰りを改善しなければならない

・支払いサイトの変更交渉などによって、相手方との関係性が悪くならないか不安

など上記のようなケースにおいては、ファクタリングの利用を検討すると良いでしょう。

おすすめのファクタリング会社について詳しくは「ファクタリング会社・サービスおすすめランキング21選!比較表付きで目的別に紹介!」の記事をご覧ください。

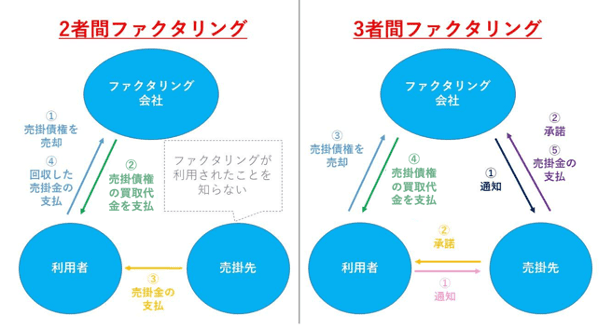

ファクタリングには「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」という2つの契約方法があります。

「2者間ファクタリング」は利用者とファクタリング会社の2者で契約する方法、「3者間ファクタリング」は利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者で契約する方法です。

2者間ファクタリングと3者間ファクタリングには、それぞれ以下のようなメリット・デメリットがあります。

| 2者間ファクタリング | 3者間ファクタリング | |

| メリット | ・売掛先からファクタリング利用の承諾を得る必要がない ・2者間で契約できるため手続きが簡単 | ・2者間と比べファクタリング会社へ支払う手数料が低い傾向がある |

| デメリット | ・3者間と比べファクタリング会社へ支払う手数料が高額になる傾向がある | ・売掛先からファクタリング利用の承諾を得る必要がある ・3者間で契約するため手続きが煩雑 |

両者を比較検討して自社に適したファクタリングの方法を選ぶと良いでしょう。

2者間ファクタリングについて詳しくは「2者間ファクタリングとは?メリット・デメリットとやり方・注意点を解説」の記事をご覧ください。

3者間ファクタリングについて詳しくは「3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットやおすすめの相談先、利用手順を解説」の記事をご覧ください。

8.ファクタリングと支払いサイトの関係

前述したとおり、ファクタリングをうまく利用することで、資金繰りの改善が期待できます。

原則として、支払いサイト120日の売掛金でもファクタリングで支払期日前に現金化(資金化)することは可能です。

ただし、ファクタリングを利用する際は手数料が発生する点に注意が必要です。

また支払いサイトはファクタリングの手数料に影響します。

支払いサイトが長いほど、ファクタリング会社は売掛金が未回収になるリスクが高いと判断し、ファクタリングの手数料など条件を厳しく設定する傾向があるためです。

ここでは、ファクタリングと支払いサイトの関係について詳しく解説します。

8-1.ファクタリングの手数料とは

ファクタリングを利用した場合、手数料がかかります。

そのため、実際に入金される金額は売掛金の金額から手数料を差し引いた金額になります。

手数料の金額によって実際に入金される金額が大きく変わってくるため、ファクタリングを利用する際には手数料がいくらなのかを把握しておくことが重要です。

ファクタリングの手数料は、ファクタリングの取引方法によって異なります。

それぞれの手数料の相場は以下のとおりです。

・2者間ファクタリング:8%~18%

・3者間ファクタリング:2%~9%

このように、一般的には3者間ファクタリングのほうが手数料は低めです。

3者間ファクタリングで手数料を抑えられる理由は、売掛先を含む3者で契約するためファクタリング会社が売掛金の存在等を売掛先に確認でき、ファクタリング会社のリスクが軽減されるからです。

またファクタリング会社によっても手数料は異なるため、利用の際は複数社見積りを取って比較するようにしましょう。

ファクタリングの手数料について詳しくは「ファクタリング手数料相場は?高くなる理由と手数料の決まり方」の記事をご覧ください。

8-2.ファクタリングの手数料と支払いサイトの関係

ファクタリングの手数料は、売掛金の支払いサイトが長いほど売掛金の回収リスクは高まるため、高くなりやすい傾向にあります。

例えば、現時点では経営が順調だとしても、予期せぬトラブルから経営が悪化し倒産などに至る可能性もあるでしょう。

支払いサイトが長ければ長いほど、予想できないトラブルが起きる可能性が高まります。

このようなリスクに対応するために、手数料が高く設定されるケースが多いようです。

手数料を抑えて経費削減するためには、支払いサイトの短い売掛金を譲渡対象にしたほうがよいでしょう。

9.120日サイトの売掛金をファクタリングする場合の注意点

支払いサイトが120日といった長い売掛金は、ファクタリングを利用する際の手数料が高くなりがちです。

実際に入金される金額が減ってしまうため、支払いサイトが長い売掛金は後回しにすると良いでしょう。

ファクタリングは売掛金を早期に現金化(資金化)できるというメリットがありますが、入金額が少なくなると今後の資金繰りにも影響しかねません。

そのため、すぐに現金化しなければいけない事情や必要性がない場合には、支払いサイトが長い売掛金は支払期日まで待ったほうが有利です。

支払期日前に現金化したい場合でも、支払日が近くなるまで待ってからファクタリングを利用することをおすすめします。

10.支払いサイト以外にファクタリング手数料に影響する主な要因

支払いサイト以外にも、ファクタリング手数料を左右する要因はいくつかあります。

・売掛先の信用力

・契約形態

・過去の取引実績

・トラブルのリスク

主に、以上の4点が要因として挙げられるでしょう。

ここでは、各要因について解説します。

10-1.売掛先の信用力

前述したとおり、ファクタリングの手数料は売掛金が回収できるかどうかが大きく影響します。

そのため、売掛先の信用力もファクタリングの手数料を決める重要な要素の1つです。

信用力とは、売掛金の支払いを滞りなく実行できるかどうかを測るためのもので、スムーズに支払いを実行できると判断された企業は信用力が高いということになります。

売掛先の経営状況が良好であれば、スムーズに売掛金を回収できる可能性が高いためリスクは低いと判断されるでしょう。

一方、売掛先の経営状況が芳しくない、過去に金融事故を起こしているなど信用力が低いケースもあります。

この場合、ファクタリング会社にとってはリスクが高い取引になるため、そもそも審査に通らない可能性が高いでしょう。

10-2.契約形態

前述したとおり、ファクタリングには「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2種類があります。

一般的に2者間ファクタリングは、3者間ファクタリングと比べて手数料が高くなる傾向にあります。

その理由は、2者間ファクタリングには二重譲渡や架空債権などのリスクがあるためです。

3者間ファクタリングの場合、売掛先の承諾を得る必要があるものの、実際に債権の存在を確認でき、ファクタリング会社側の未回収リスクが低くなり手数料が低い傾向にあります。

このように、契約形態によって費用の相場が異なるため、2つの契約形態をよく理解したうえで選ぶことが大切です。

ファクタリングの契約について詳しくは「ファクタリング契約時の注意点は?契約書の内容・確認ポイントを徹底解説」の記事をご覧ください。

10-3.過去の取引実績

ファクタリング利用者と売掛先の過去の取引実績も、手数料の決定に影響する可能性があります。

前述したように、ファクタリングでは売掛先の信用力が重視されます。

信用力を測るための要素の1つとして、利用者と売掛先の取引実績が参照されるケースも多いようです。

一般的には、初めての取引で発生した売掛金よりも、複数回の取引実績がある売掛金のほうが信用力は高いとされています。

複数回、問題なく取引を行っているということは、売掛金の支払いがスムーズに実行されていると見なされるため、信用力が高いと判断されるからです。

そのため、複数回、継続した取引があるかどうかを示す書類を提示すると、手数料の決定において有利になると考えられます。

10-4.トラブルのリスク

トラブルのリスクがあるかどうかも手数料を決める重要なポイントです。

ファクタリング会社では、売掛金が未回収になるといったトラブルが発生する可能性も考慮して手数料を決定します。

トラブルのリスクが低いことを示すには、売掛金の存在を証明する書類が揃っていることが重要です。

また、利用者が二重譲渡をした場合、未回収リスクが高くなるため、防止するために、ファクタリング会社から債権譲渡登記を求められることがあります。

債権譲渡登記に応じることでリスクが軽減され、手数料も抑えられる可能性があります。

不良債権や架空債権などのトラブルのリスクが高い売掛金は、基本的に買取の対象外となるため、売却する売掛金は買取対象となっている信用度の高い売掛金を選びましょう。

11.ファクタリングの手数料を安く抑えるための条件

ファクタリングの手数料を安く抑えるには、以下の条件を意識しましょう。

・支払いサイトの短い売掛金を選ぶ

・信用力の高い売掛金を譲渡する

・3者間ファクタリングを利用する

・見積りを取って比較する

ここでは、各ポイントを解説します。

クリアできそうな条件から試してみて、手数料を節約しましょう。

11-1.支払いサイトの短い売掛金を選ぶ

売掛金が複数ある場合、支払いサイトが30日・60日というように比較的短い売掛金を選んでファクタリングに利用するのがおすすめです。

手数料は売掛先の信用力なども影響しますが、一般的には支払いサイトが短いほど売掛金が未回収になるリスクが低いため、手数料など売掛金買取の条件が緩和される場合があります。

手数料が低いほど実際に入金される金額が多くなるため、資金繰りの面でも良い影響があるでしょう。

資金繰りを改善するためにも、できるだけ手数料などのコストが安く済む方法を選択することが大切です。

一方、支払期日が近い売掛金は支払日まで待ったほうが良い可能性もあります。

ファクタリングの場合、多かれ少なかれ手数料が発生するため、支払期日まであと少しという場合は待ったほうが、支払条件となっている売掛金の金額が満額入金されます。

手元の資金に余裕がある場合は、あえて手間をかけてファクタリングを利用しなくても良いでしょう。

どの売掛金を利用すべきか検討する際は、支払いサイトや資金が必要なタイミングなど総合的に見て判断することが大切です。

ファクタリングを利用するタイミングについて詳しくは「ファクタリングを利用するタイミングとは?向いていないケースも解説」の記事をご覧ください。

11-2.信用力の高い売掛金を譲渡する

信用力の高い売掛金を譲渡することも、手数料を抑えるための条件の1つです。

大手企業や公的機関などの売掛金は比較的信用力が高いため、複数の売掛金がある場合は売掛先の信用力を基準に選ぶと良いでしょう。

信用力が高い売掛金は倒産や支払遅延などのリスクが低く、ファクタリング会社に手数料の条件を緩和してもらえる可能性があります。

また、継続的に取引を行っている企業の売掛金を譲渡することで、手数料を抑えられる可能性があります。

取引実績が多く、継続して取引していることや期日までに入金をしているかも信用力の高さにつながるため、手数料を抑えてファクタリングを利用したい場合は継続して取引している売掛先の売掛金を選定しましょう。

11-3.3者間ファクタリングを利用する

3者間ファクタリングを利用するのも、手数料を抑えるために有効な方法です。

3者間ファクタリングでは、売掛先も契約に加わることが条件となっています。

ファクタリングの利用について売掛先の承諾が必要となるため、架空債権や二重譲渡などのリスクが低いことから、手数料が低い傾向にあります。

ただし、売掛先によっては今後の取引に影響が出る可能性があることが注意点です。

そのため利用者(利用会社)によっては売掛先との良好な関係を継続させるために、3者間契約を避けたいケースもあるでしょう。

メリット・デメリットを考慮したうえで、2者間ファクタリング・3者間ファクタリングのどちらを利用するか検討しましょう。

11-4.見積りを取って比較する

ファクタリングの手数料はさまざまな条件によって決まり、ファクタリング会社によっても手数料や審査基準が異なるため、まずは実際に見積りを取ってみることが重要です。

ファクタリング会社を選定する際は複数社から見積りを取って比較してみると良いでしょう。

複数のファクタリング会社から見積りを取ることで、相場の把握にも役立ちます。

また、他のファクタリング会社との交渉材料として利用することもできます。

3社~5社程度から見積りを取って、自社に有利な条件で取引ができるファクタリング会社を選びましょう。

複数社に見積りを依頼する際は、同じ売掛金で見積りを出してもらうようにしましょう。

売掛金が異なると条件も変わってしまうため、それぞれの手数料を比較できません。

同じ条件で見積りを取ることで、ファクタリング会社による手数料の違いが明確になります。

12.ファクタリングを利用する際の支払い条件も確認しよう

ファクタリングを利用する際には、資金の流れを確認しておくことが大切です。

支払いのタイミングや方法を理解しておくことで、資金繰りの悪化を防げる可能性があります。

特に2者間ファクタリングを利用した場合は売掛金回収後にファクタリング会社に支払い(送金)する必要があるので、注意が必要です。

ここでは、ファクタリングにおける支払条件を解説します。

12-1.資金は口座に入金される

ファクタリング会社との契約締結後、現金化(資金化)した売掛金の金額が利用者(利用会社)の口座へ入金されます。

契約締結から入金までのスピードはファクタリング会社によって異なるため、入金日やおおよその時間については確認しておきましょう。

また、契約締結の時間によって入金が次の日になることもあるため、注意しましょう。

オンライン完結で利用できるファクタリングはお申し込みから入金まで比較的にスピーディーに進むため、急ぎの方はオンライン完結で利用できるファクタリングサービスがおすすめです。

12-2.2者間ファクタリングでは回収した売掛金をファクタリング会社へ送金する

2者間ファクタリングは売掛先の関与しない契約のため、利用者(利用会社)が売掛金を回収する点に注意が必要です。

利用者(利用会社)が売掛金を回収し、ファクタリング会社へ送金します。

原則として、売掛金を回収した当日に一括払いで送金しなければなりません。

ただし、売掛先からの入金が遅れた場合は支払期日に関わらず、入金が確認できたタイミングでファクタリング会社に送金することになります。

送金が遅れると売掛先に債権譲渡通知を送付する可能性もありますので、ファクタリング会社にも連絡するようにしましょう。

12-3.3者間ファクタリングでは売掛金の支払いは不要

3者間ファクタリングでは売掛先が契約に関与するため、売掛金は支払期日に直接売掛先からファクタリング会社へ支払われます。

そのため利用者(利用会社)は売掛金を送金する必要はありません。

利用者はファクタリングの利用後の負担が少なく、手数料も抑えられますが売掛先は売掛金の入金先を変更する必要があるなど少し手間がかかるため、その点も考慮して利用を検討するようにしましょう。

13.支払いサイトに関するよくある質問

最後に、支払いサイトに関するよくある質問とその回答をご紹介します。

13-1.支払いサイトが長い業界はどこですか?

一般的に支払いサイトが長い傾向にあるのは、建設業、不動産業、運送業、製造業などの業界です。

これらの業界では、売り手側がまず作業や製品の生産を完了させたうえで、納品後に買い手側から入金されるというビジネスの特徴から、支払いサイトが長くなりやすい傾向にあります。

13-2.支払いサイトの平均はどれくらいですか?

現金や口座振込の場合、支払いサイトの日数の目安は30日~60日です。

手形の場合、支払いサイトの日数の目安は30日~120日となります。

13-3.支払いサイトに関係する法律はありますか?

買い手側が下請業者と取引する場合は、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」によって支払いサイトに一定の制限を受けます。

現金や口座振込の場合、買い手側は物品やサービスの受領日から起算して60日以内に支払いを行う必要があります。

参考:「下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)」(e-Gov法令検索)

13-4.下請法の60日ルールとファクタリングの関係は?

下請法では、下請業者との取引において、物品やサービスの受領日から起算して60日以内の支払いが義務づけられています。

売り手側がファクタリングを利用する場合、買い手側が下請法の期日を適切に守っていれば、ファクタリング会社は60日以内に売掛金を回収できる見込みが立ちます。

そのため、下請法で支払期日がきちんと守られている売掛金をファクタリングすれば、審査に通過しやすくなるでしょう。

14.まとめ

支払いサイトとは売掛金の支払条件の1つで、取引代金の締め日から実際に代金を支払うまでの期間を指す言葉です。

資金繰りを改善するために既存の支払いサイトを見直したいと思ったときは、相手方と交渉し支払いサイトを変更してもらうことも一つの手です。

交渉が難しい場合には、支払期日前の売掛金をファクタリングで現金化(資金化)する方法もあります。

ファクタリングを利用する際は、支払いサイトと手数料の関係を理解しておきましょう。

一般的に、支払いサイトが長ければリスクが高いと判断されるため、手数料が高くなります。

また、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングのどちらを選ぶかによって、利用後の売掛金の支払いや手数料などの条件に違いがあるので、自社に合った契約方法を選択するようにしましょう。

ビートレーディングでは、お問い合わせから入金まで最短2時間(ポータルサイトなら最短50分)で対応できます。

LINEでは24時間審査を受け付けており、資料の送付から最短30分で審査結果を提示いたします。

また、累計取引社数7.1万社、累計買取額1,550億円を超えており、実績も豊富です(2025年3月時点)。ファクタリングに関する疑問や質問なども受け付けているので、安心してご利用ください。

調達可能額を確認したい方はこちら

LINEで相談を希望の方はこちら

筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。

<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者